Ringkasan Teori

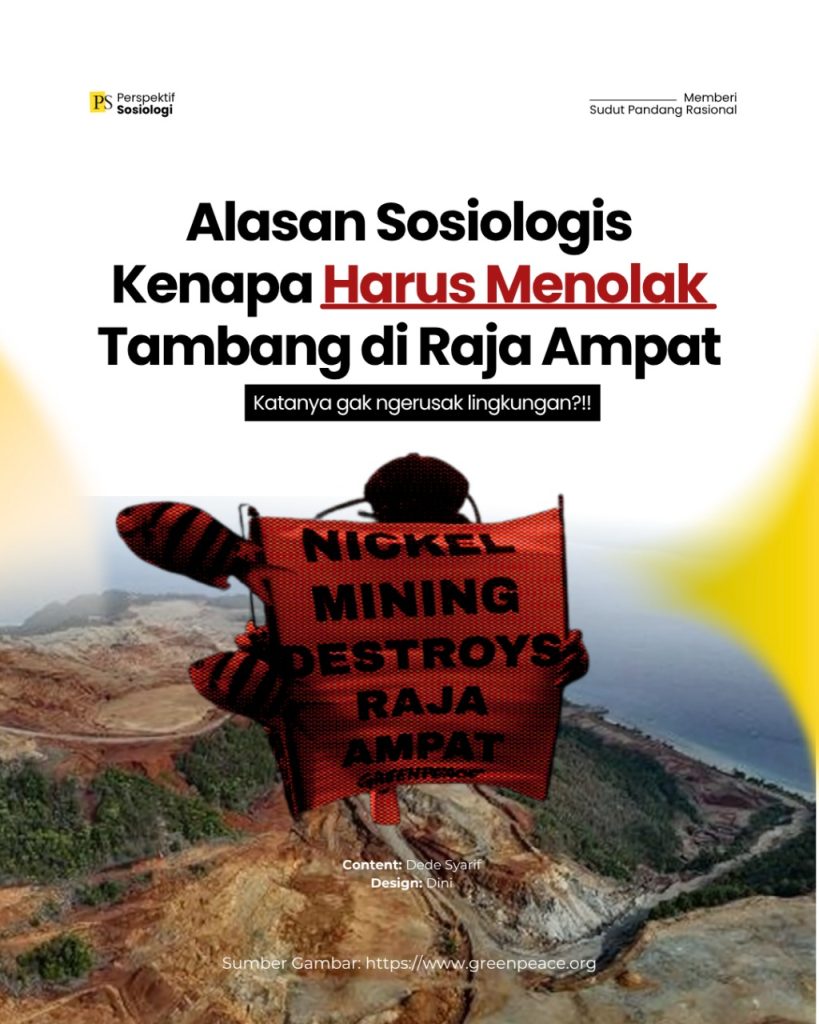

Alasan Sosiologis Kenapa Harus Menolak Tambang di Raja Ampat

Mengapa Harus Menolak Tambang di Raja Ampat?

Penolakan terhadap tambang di Raja Ampat bukan hanya gerakan emosional untuk menyelamatkan alam, melainkan bagian dari kesadaran kolektif atas ancaman struktural terhadap masa depan sosial dan ekologis kawasan tersebut. Raja Ampat bukan sekadar lanskap eksotis; ia adalah wilayah hidup dengan nilai ekologis, kultural, dan spiritual yang luar biasa. Saat wilayah seperti ini dikomodifikasi demi memenuhi logika industri global, maka yang terancam bukan hanya ekosistem, tapi juga kedaulatan masyarakat adat dan arah pembangunan bangsa. Di sinilah peran sosiologi menjadi penting, untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik narasi pembangunan dan transisi energi hijau.

Apa yang Terjadi di Raja Ampat?

Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Ampat menghadapi tekanan yang luar biasa akibat rencana eksploitasi nikel, yang merupakan komoditas strategis dalam produksi baterai kendaraan listrik. Narasi pemerintah menyambut peluang ini sebagai langkah maju menuju industrialisasi hijau yang digadang-gadang mampu mengangkat ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global. Namun, pendekatan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ini sering mengabaikan kenyataan sosial dan ekologis di lapangan. Raja Ampat, dengan keanekaragaman hayati lautnya yang mendunia, justru rentan rusak jika didekati dengan logika ekstraktif. Alih-alih menjadi pahlawan lingkungan global, Indonesia justru berisiko menjadi korban baru dari kapitalisme hijau global.

Dampak Sosial-Ekologis dan Kutukan Sumber Daya

Penambangan di kawasan seperti Raja Ampat merepresentasikan apa yang disebut Immanuel Wallerstein dalam World System Theory sebagai bentuk ketimpangan struktural antara negara inti dan negara pinggiran. Negara-negara seperti Indonesia terus-menerus ditempatkan pada posisi sebagai penyedia bahan mentah, bukan sebagai pelaku utama dalam rantai nilai global. Akibatnya, meski kaya sumber daya, negara seperti Indonesia justru terjebak dalam kondisi ketergantungan ekonomi. Ini menciptakan kutukan sumber daya, yakni kondisi di mana kekayaan alam justru menjadi sumber konflik, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial karena salah kelola dan dominasi aktor luar. Dalam konteks Raja Ampat, ancaman ini makin nyata: kawasan yang seharusnya dilindungi justru diobral demi investasi jangka pendek.

Fenomena Ekonomi Enklave: Ketika Daerah Kaya Tak Berkembang

Dampak negatif tambang makin nyata ketika pengelolaan sumber daya dikuasai oleh perusahaan besar, baik asing maupun nasional, yang bekerja dalam sistem tertutup dan tidak terhubung dengan ekonomi lokal. Dalam sosiologi pembangunan, ini disebut sebagai ekonomi enklave—suatu sistem di mana aktivitas ekonomi terjadi di dalam ‘gelembung’ yang terpisah dari masyarakat sekitarnya. Perusahaan tambang membawa teknologi, tenaga kerja ahli, dan logistik dari luar, lalu membawa pulang keuntungannya ke pusat modal. Sementara itu, masyarakat sekitar hanya menerima dampak buruk: kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan hilangnya mata pencaharian. Tidak ada transfer teknologi, tidak ada penguatan kapasitas lokal, dan nyaris tak ada peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Menolak Tambang, Menyelamatkan Masa Depan Sosial dan Ekologis

Gerakan “Save Raja Ampat” tidak boleh dipandang sebagai gerakan anti-pembangunan. Sebaliknya, ia adalah seruan untuk menata ulang arah pembangunan agar lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada komunitas lokal. Penolakan terhadap tambang adalah upaya untuk membela hak hidup masyarakat adat, melindungi warisan ekologis dunia, dan menolak model pembangunan yang eksploitatif. Dalam konteks global, penolakan ini juga merupakan kritik terhadap bentuk baru kolonialisme ekonomi yang membungkus dirinya dalam narasi transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Seperti diungkap Eve Warburton (2024), industrialisasi mineral kritis di Indonesia menciptakan nationalist enclaves—ruang-ruang eksklusif yang tampak nasionalis tetapi dikendalikan oleh logika kapital global. Karena itu, menyelamatkan Raja Ampat berarti menyelamatkan arah masa depan Indonesia yang berdaulat secara ekologis dan sosial.

Referensi

Warburton, Eve. (2024). Nationalist Enclaves: Industrialising the Critical Mineral Boom in Indonesia. The Extractive Industries and Society, 20.

Dr. Dede Syarif

Dr. Dede Syarif adalah seorang akademisi dan sosiolog dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menempuh pendidikan sosiologi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia dikenal aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi melalui berbagai kegiatan akademik, termasuk mengikuti short course di Jerman dan Australia. Selain itu, Dr. Dede merupakan pendiri komunitas kajian Perspektif Sosiologi yang berfokus pada analisis isu-isu sosial kontemporer. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Sosiologi di tingkat S1 dan kini menjabat Ketua Prodi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung.