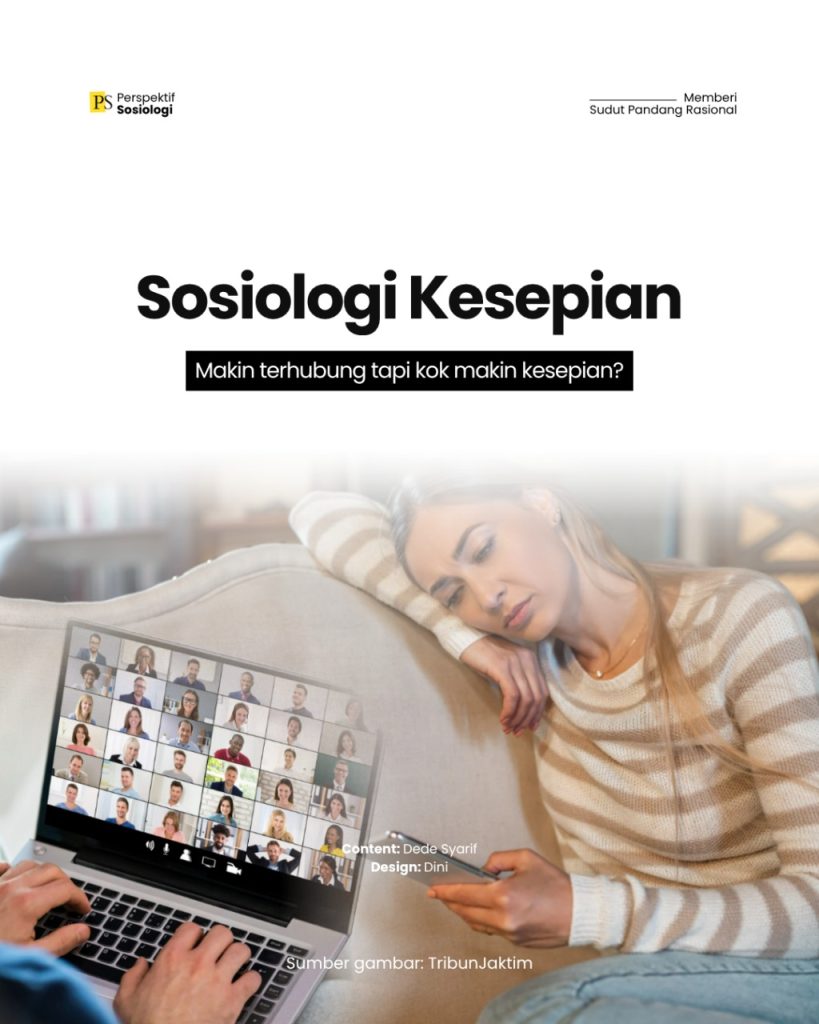

Ringkasan Teori Sosiologi Kesepian: Semakin Terhubung, Tapi Semakin Kesepian Teknologi dan Isolasi SosialDi era digital ini, kita sering kali merasa lebih terhubung dari sebelumnya. Di media sosial, kita memiliki banyak pengikut, dan hidup di kota besar seharusnya memberikan kesempatan untuk terhubung dengan berbagai orang. Namun, di balik itu semua, banyak orang yang merasa kesepian. Paradoxnya, meskipun kita semakin mudah berhubungan satu sama lain, isolasi sosial semakin merajalela. Teknologi, yang seharusnya menjadi penghubung, sering kali justru menciptakan jarak antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, menambah kesepian yang tidak tampak namun merasuk dalam kehidupan sehari-hari.Penyebab Isolasi SosialIsolasi sosial bukanlah masalah sederhana. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan salah satunya adalah perkembangan teknologi yang telah merubah pola interaksi manusia. Meski teknologi menawarkan cara baru untuk berkomunikasi, ia juga merusak hubungan yang mendalam dan bermakna yang seharusnya ada dalam kehidupan sosial kita. Media sosial, yang seharusnya menjadi platform untuk saling berbagi dan mendukung, seringkali justru menciptakan budaya koneksi yang dangkal. Konten yang terus-menerus dikurasi dan dimanipulasi, menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di mana kita merasa orang lain lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih populer. Inilah yang sering membuat kita merasa tak berdaya dan terisolasi.Urbanisasi dan Hilangnya Ikatan KomunitasUrbanisasi, meski membawa banyak berkah dalam hal kesempatan ekonomi dan akses sosial, juga berkontribusi pada keterasingan yang semakin mendalam. Kota-kota besar, dengan segala peluangnya, juga menciptakan ketimpangan sosial dan ketegangan dalam hubungan antarmanusia. Dalam kota besar, kita dikelilingi oleh keramaian, namun seringkali merasa terisolasi. Hilangnya ikatan komunitas yang erat, yang dulu ada di lingkungan desa atau tempat tinggal kecil, kini digantikan oleh relasi yang lebih bersifat utilitarian dan instan. Hal ini, meskipun tampaknya memberi kebebasan, justru memengaruhi kedalaman hubungan antarmanusia yang seharusnya dapat saling menguatkan.Menurunnya Hubungan yang Mendalam dan BermaknaPergeseran cara berkomunikasi dari tatap muka ke platform digital telah mengubah cara kita membangun hubungan. Interaksi tatap muka, yang sangat penting untuk membangun ikatan yang kuat, sering kali digantikan oleh percakapan melalui aplikasi atau pesan singkat. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas hubungan ini:Kurangnya Interaksi Tatap Muka: Komunikasi digital memisahkan individu dari pengalaman nyata yang dihadirkan dalam percakapan langsung. Tanpa kehadiran fisik, emosi dan kedalaman komunikasi seringkali hilang.Meningkatnya Ketergantungan pada Teknologi: Dengan bergantung pada teknologi untuk komunikasi, kita semakin terbiasa dengan interaksi yang lebih instan dan kurang bernilai, yang sering kali mengarah pada kelelahan digital dan ketidakmampuan untuk membangun kedekatan sejati.Berubahnya Norma dan Ekspektasi Sosial: Dalam masyarakat digital, norma sosial seputar keintiman dan hubungan telah berubah. Banyak orang, terutama yang lebih muda, cenderung meremehkan pentingnya membangun hubungan yang mendalam, lebih memilih hubungan yang lebih mudah dan cepat didapatkan.Koneksi Daring yang ArtifisialMeskipun teknologi menawarkan kemudahan koneksi, banyak interaksi tersebut yang bersifat artifisial. Sherry Turkle (2011) dalam bukunya Alone Together menyatakan bahwa meskipun teknologi memberikan rasa keterhubungan, ia juga menciptakan ilusi persahabatan yang tidak memiliki kedalaman. Ketergantungan pada media sosial dan alat digital lainnya mengikis kemampuan kita untuk berinteraksi secara langsung dan dengan empati. Interaksi dalam dunia maya cenderung singkat dan tidak berbobot, tanpa ruang untuk mengembangkan rasa saling pengertian yang sesungguhnya.Mengurangi Isolasi Sosial: Solusi yang Perlu DiterapkanUntuk mengatasi masalah isolasi sosial yang semakin meluas, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki hubungan sosial dan membangun komunitas yang lebih inklusif dan penuh empati.Membangun Ikatan Komunitas yang Lebih Kuat: Inisiatif lokal yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, atau pendidikan dapat memperkuat ikatan komunitas dan mengurangi isolasi sosial. Mengadakan acara komunitas seperti pasar malam, acara seni, atau kegiatan sosial lainnya dapat mempertemukan individu-individu yang merasa terisolasi.Memupuk Empati dan Pemahaman melalui Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang penyebab dan dampak isolasi sosial adalah langkah penting untuk mengurangi stigma yang ada. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, kursus, atau bahkan program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hubungan antar manusia yang bermakna.Mendorong Interaksi Tatap Muka dan Hubungan yang Bermakna: Salah satu langkah yang paling penting untuk mengurangi kesepian adalah dengan mendorong lebih banyak interaksi tatap muka. Program mentoring, kelompok diskusi, dan kegiatan yang melibatkan interaksi langsung antar individu dapat meningkatkan kualitas hubungan.KesimpulanTeknologi mempermudah kita untuk terhubung, tetapi juga menciptakan ilusi hubungan tanpa kedalaman yang mengarah pada isolasi sosial. Meskipun dunia semakin terhubung melalui teknologi, penting untuk menyadari bahwa kedalaman hubungan sosial yang sesungguhnya hanya bisa tercipta melalui interaksi langsung dan empati. Dengan menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih bermakna, kita dapat mengurangi efek negatif dari kesepian dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat modern.Referensi:Turkle, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books, 2011. Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp