Memahami Teori yang Abstrak: Menjelajahi Inti dari Ilmu Sosiologi

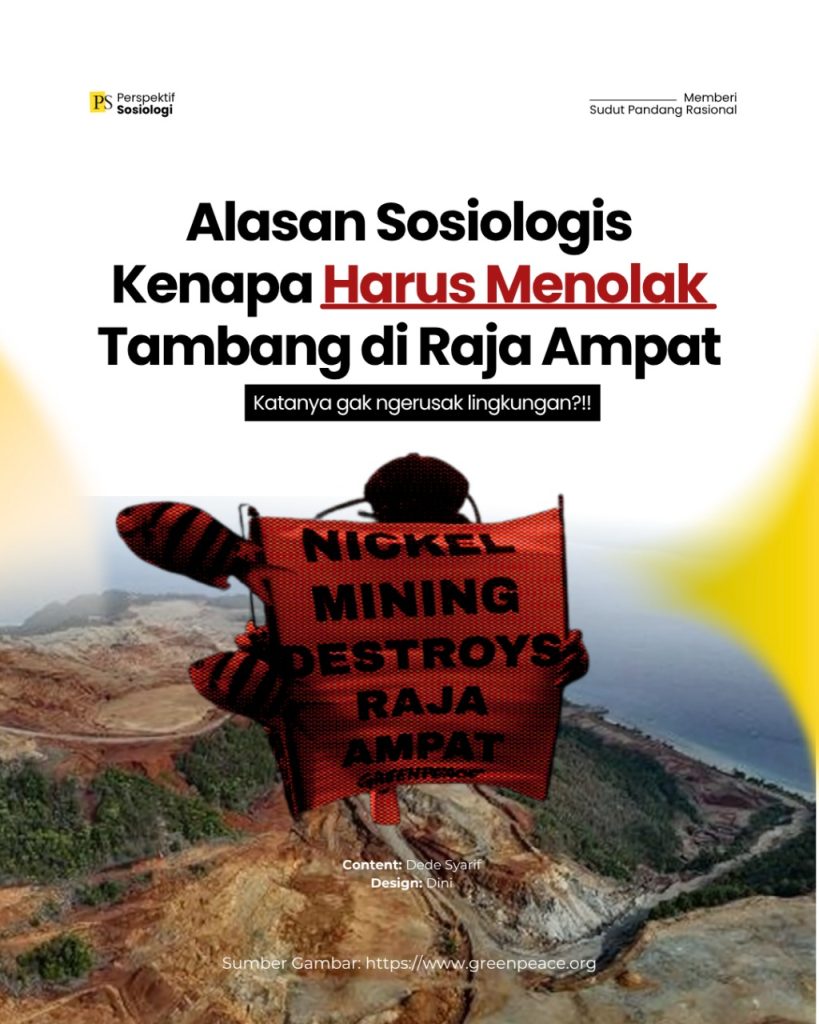

Ringkasan Teori Memahami Teori yang Abstrak: Menjelajahi Inti dari Ilmu Sosiologi Teori Sosiologi sebagai Inti Disiplin Ilmu Teori sosiologi merupakan inti dari ilmu sosiologi. Ia tidak hanya menjadi dasar berpikir bagi para peneliti dalam merancang studi mereka, tetapi juga menjadi panduan bagi para praktisi dalam merumuskan strategi intervensi sosial. Lebih jauh lagi, teori memberikan kita cara pandang atau lensa untuk memahami realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami teori, kita dapat melihat masyarakat bukan sekadar sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai struktur yang kompleks dan dinamis. Teori Sebagai Teropong: Memperbesar dan Memperjelas Realitas Sosial Teori ibarat teropong. Ia membantu memperbesar, memperjelas, dan memperluas cara pandang kita terhadap fenomena sosial. Sebagaimana teropong memiliki berbagai jenis lensa—misalnya lensa 20×80 atau 8×40—teori pun memiliki berbagai perspektif yang cocok digunakan sesuai objek kajian. Misalnya, beberapa fenomena sosial lebih tepat dianalisis dengan lensa Teori Konflik, sementara yang lain dapat dipahami lebih baik dengan lensa Struktural Fungsional atau Interaksionisme Simbolik. Pemilihan teori sangat bergantung pada skala dan jenis fenomena yang diamati. Cakupan Teori: Antara Makro dan Mikro Teori dalam sosiologi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat analisisnya. Teori makro digunakan untuk memahami masyarakat secara luas, seperti negara atau struktur global. Contoh teori makro antara lain Teori Konflik dan Teori Fungsional Struktural. Sebaliknya, untuk memahami tindakan individu atau kelompok kecil, digunakan teori mikro seperti Interaksionisme Simbolik. Dengan kata lain, teori membantu kita mengarahkan fokus—apakah pada gambaran besar masyarakat, atau pada interaksi sehari-hari di antara individu. Teori Konflik: Masyarakat dalam Ketegangan Sumber Daya Teori Konflik merupakan teori makro yang berfokus pada ketegangan sosial yang timbul akibat perebutan sumber daya yang terbatas. Teori ini berakar pada pemikiran Karl Marx dan dikembangkan lebih lanjut oleh Max Weber. Teori Konflik sangat relevan untuk memahami isu-isu besar seperti perang, kesenjangan antara kaya dan miskin, pertikaian politik, eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi, dan kekerasan. Menurut teori ini, masyarakat tidak pernah dalam keadaan netral, melainkan selalu berada dalam kompetisi yang intens antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Kekuasaan dan Otoritas dalam Perspektif Teori Konflik Salah satu gagasan utama dalam Teori Konflik adalah bahwa kekuasaan menentukan siapa yang mendapatkan akses terhadap sumber daya. Mereka yang memiliki kekuasaan cenderung mempertahankan dominasinya. Ketika kekuasaan tersebut dilembagakan, maka ia berubah menjadi otoritas. Otoritas adalah bentuk kekuasaan yang telah diterima dan dilegitimasi oleh masyarakat. Dengan memahami struktur kekuasaan ini, kita dapat menganalisis dinamika dominasi dalam berbagai institusi sosial. Teori Fungsional Struktural: Masyarakat sebagai Sistem yang Saling Terkait Berbeda dengan Teori Konflik, Teori Fungsional Struktural melihat masyarakat sebagai sistem yang berada dalam keseimbangan. Teori ini berangkat dari pemikiran Emile Durkheim yang memandang masyarakat seperti tubuh manusia: terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan. Setiap institusi sosial memiliki fungsi tertentu, dan semua fungsi tersebut berkontribusi pada kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Interaksionisme Simbolik: Memahami Masyarakat dari Makna Simbolik Interaksionisme Simbolik adalah teori mikro yang berfokus pada interaksi antarindividu. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat terbentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di antara individu-individu yang berbagi simbol dan makna. Dalam teori ini, simbol memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan tindakan sosial. Interaksionisme Simbolik sangat bermanfaat untuk memahami dinamika komunikasi, membangun relasi yang efektif, dan menjembatani pemahaman lintas budaya. Dr. Dede Syarif Dr. Dede Syarif adalah akademisi dan sosiolog UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulusan Sosiologi UGM. Ia aktif dalam pengembangan ilmu sosiologi, termasuk melalui short course di Jerman dan Australia. Pendiri Perspektif Sosiologi ini kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi FISIP UIN Bandung. Editor: Paelani Setia Lulusan Sosiologi yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unisel, Selangor, Malaysia. Aktif menulis di bidang kajian sosiologi, agama, dan religious studies. Saat ini menjabat sebagai Manajer sekaligus Co-Founder komunitas kajian Perspektif Sosiologi. Address-card Instagram Share artikel ini yuk! Facebook-f Link Twitter Instagram Whatsapp